- 1.INTRODUCCIÓN.

- BASES SOCIALES Y POLÍTICAS DEL FRANQUISMO.

- LOS PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS DEL RÉGIMEN.

- INSTITUCIONES DEL RÉGIMEN.

- LA DEMOCRACIA ORGÁNICA.

- EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN FRANQUISTA.

7. LA

OPOSICIÓN POLÍTICA AL FRANQUISMO:

8.

EL DECLIVE DEL RÉGIMEN (1969-1975):

9.

CONCLUSIÓN

____________________________________________________________

1.

INTRODUCCIÓN

|

| Primer Gobierno de Franco |

La

elección de Franco significó el establecimiento de un nuevo modelo

político: una dictadura personal y un régimen militar en el que

Franco acumulaba todo el poder. Se constituyó una Junta Técnica de

Estado, compuesta casi exclusivamente por militares, para asesorarle,

pero en la práctica las decisiones las tomaba el Caudillo.

El

fracaso en la conquista de Madrid, que se consideraba hecha, obligó

a iniciar un lento pero continuo proceso de institucionalización, al

hacerse evidente que la lucha se iba a prolongar. Se ha sostenido que

esa prolongación de la guerra, además, fue suscitada por el propio

Franco, con el doble objetivo de exterminar sistemáticamente al

enemigo, y también de afirmar su poder dentro de la España

nacionalista.

2.

BASES SOCIALES Y POLÍTICAS DEL FRANQUISMO:

A

pesar del monolitismo ideológico del régimen, que sólo las

circunstancias hicieron cambiar en lo accidental, Franco tuvo que

apoyarse en distintos sectores sociales que integraban el bloque

dominante: falangistas, monárquicos, militares, franquistas puros y

tecnócratas. Cada una de estas familias fue ganando o perdiendo

influencia a lo largo de la dictadura pero en última instancia era

Franco quien movía por propia voluntad las piezas del tablero.

Conviene diferenciar entre las instituciones y las “familias”:

- .- Las instituciones.

El

Ejército fue hasta

el último momento defensor del régimen y de su ordenamiento legal.

Su actividad no se ceñía a la defensa del territorio español, sino

que poseía jurisdicción sobre los delitos políticos mediante los

“consejos de guerra”. La mayoría, sobre todo los altos mandos,

compartía con Franco la ideología de la victoria de 1939: el

anticomunismo, su rechazo al separatismo y su dureza en cuestiones de

orden público.

La Falange

propugnaba una síntesis de patriotismo tradicional y autoritarismo

de corte fascista. De ahí tomó el régimen su principal arsenal

ideológico en las décadas de 1940 y 1950. Con el decreto de

unificación de 1937, Franco “se adueñó del partido” y la

Falange se diluyó en el llamado “Movimiento Nacional”.

La

Iglesia Católica

representó el elemento sancionador de la “legitimidad” del

franquismo: la guerra civil fue una “cruzada” contra el ateísmo

marxista y el Concordato de 1953 consolidaba la presencia de la

Iglesia en la enseñanza media y en

la vida intelectual,

convirtiéndose en propagadora de la ideología del régimen. Se

produjo una estrecha alianza entre la Iglesia y el “Nuevo Estado”:

los obispos participaban de instituciones como el Consejo del Reino y

las Cortes y el Jefe del Estado presentaba una terna al Papa para la

elección del obispo de cada diócesis.

|

| La censura del Régimen |

2.2.-

Las “familias” del

Régimen.

Las

“familias” políticas no institucionalizadas eran:

Los

monárquicos, que

nunca fueron un grupo de oposición muy combativo, estaban divididos

entre carlistas y donjuanistas. Los primeros recibieron algunos

cargos en el seno del régimen, en cierta manera encarnaban el

tradicionalismo católico y conservador que había defendido siempre

el carlismo. Los partidarios de don Juan, hijo de Alfonso XIII,

apoyaron al régimen y luego se apartaron de él al no restaurar la

monarquía constitucional que existía antes de la proclamación de

la II República.

Los

tecnócratas hicieron

su aparición en la década de 1960. Muchos de ellos eran monárquicos

“franquistas” o miembros del Opus dei. Para ellos el desarrollo

económico generaría un “bienestar” que sustituiría la política

ideológica y estas transformaciones sólo podían darse en un

régimen autoritario, pero “modernizado”.

Los

franquistas puros o integrales,

cuya seña de identidad era la “adhesión incondicional” al

Caudillo. El representante más claro de este grupo fue el almirante

Carrero Blanco. Para este grupo el franquismo aparecía como

inalterable. Formarán en los últimos años del régimen y en los

inicios de la transición el llamado búnker.

Podemos

decir que lo único

que unía a estos grupos era la fidelidad al Caudillo.

Por esta razón, el

franquismo no será posible sin Franco,

y a su muerte, lo que debía estar “atado y bien atado”, o sea,

el franquismo político- institucional, tuvo que ceder su lugar a un

proceso democratizador que la propia sociedad española exigía.

3.

LOS PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS DEL RÉGIMEN:

La

dictadura de Franco no fue una dictadura fascista, ni militar, ni

totalitaria, fue una dictadura de carácter personal, con rasgos de

cada uno de las anteriores. En la dictadura franquista no hubo un

partido político, como en las fascistas, que impusiera su dominio

total, sino que existían distintas familias políticas, ante las

cuales Franco ejercía de juez y árbitro supremo. De hecho, el

poder se manifestó siempre en tres vertientes: civil, militar y

eclesiástica. Franco, así mismo, o el franquismo, tampoco disponía

de un cuerpo claro ideológico. Era un militar con escasa formación,

teniendo, como es propio en estos casos, unas pocas ideas políticas

simples y maniqueas. Fueron las distintas familias las que le

aportaron el bagaje ideológico, lo que se denomina pluralismo

limitado.

El

nacional-patriotismo.

Esta fue la principal aportación al régimen de los militares, una

visión unitaria y tradicionalista de España. Del espíritu militar

provienen las ideas de jerarquía, disciplina, austeridad,

autoritarismo, virilidad y fuerte represión que dominaron las

distintas etapas de la dictadura. Firmemente anticomunistas, después

de la depuración a que fue sometido por la guerra civil, era

defensor a ultranza de la unidad nacional y del orden público.

El

nacional-sindicalismo.

En el inicio de la formación del estado franquista Franco optó por

el fascismo italiano como modelo y, por tanto, la Falange, el partido

fascista español, aportó un gran bagaje ideológico. Esta fórmula

no pasará de la retórica de algunas leyes y discursos. En la

práctica, el franquismo no fue capitalista en el sentido liberal

clásico (Laissez faire), si bien su ideario socioeconómico

constituía una amalgama de los principios liberales sobre la

propiedad y los controles sindicales, laborales y políticos del

fascismo.

El

nacional-catolicismo.

Se traduce en la defensa de la religión y de la moral católica en

sus versiones más tradicionales. El catolicismo conservador es,

quizás, la fuente ideológica que más surtió al franquismo. De ahí

provino la moral, el tradicionalismo, el anticomunismo y el

antiliberalismo. El dominio que la Iglesia ejerció en la vida social

de la España franquista fue absoluto.

Su control de la educación era completo: la Iglesia era titular de gran parte de los colegios, y la enseñanza religiosa era obligatoria incluso en la Universidad. Además, tenía plena competencia en materia de censura y una presencia constante en los medios de comunicación. Se impuso una estricta moral católica, pública y privada, cuyo incumplimiento era castigado por el Código Penal.

Su control de la educación era completo: la Iglesia era titular de gran parte de los colegios, y la enseñanza religiosa era obligatoria incluso en la Universidad. Además, tenía plena competencia en materia de censura y una presencia constante en los medios de comunicación. Se impuso una estricta moral católica, pública y privada, cuyo incumplimiento era castigado por el Código Penal.

4.

INSTITUCIONES DEL RÉGIMEN:

- - Gobiernos: Hasta 1973 la jefatura del gobierno fue ejercida por Franco. Desde esta fecha fueron presidentes del gobierno Carrero Blanco y Arias Navarro. Los ministros eran una herramienta en manos de Franco, que los escogía y mantenía en sus puestos mientras tenía su confianza.

- - Gobernadores civiles: Dependían directamente del gobierno y eran sus representantes en cada una de las provincias.

- - Cortes Españolas: Fueron creadas en 1942 y sus miembros, llamados procuradores en recuerdo de los miembros de las tradicionales cortes estamentales del Antiguo Régimen. No eran un poder legislativo, sólo servían como organismo asesor y deliberador que colaboraba con el gobierno en la elaboración de las leyes.

- - Consejo Nacional del Movimiento. Era una especie de cámara alta o Senado.

- - Consejo del Reino. Era el órgano que asistía al Jefe del Estado en todos aquellos asuntos y resoluciones trascendentales que eran de su exclusiva competencia. Se creó cuando se estableció la separación de los cargos de Jefe de Estado y Presidente del Gobierno. Una de las funciones era la de proponer una terna de la cual el Jefe del Estado elegiría al Presidente del Gobierno.

- - Consejo Nacional de la FET y de las JONS. Venía a ser un alto organismo deliberante, asesor del Jefe Nacional y encargado, en caso de muerte o incapacidad de Franco, de proclamar a su sucesor.

- - Tribunal Supremo. Cúspide del poder judicial.

- - Alcaldes. Nombrados por los gobernadores civiles.

5.

LA DEMOCRACIA ORGÁNICA:

La

democracia orgánica como concepto es aquella en la que la

representatividad se encontraba en los "organos naturales del

Estado": Familia, Sindicato y Municipio, y no en los votos de

los ciudadanos. Así, no sólo era contraria al concepto de un

gobierno representativo basado en el sufragio universal sino que

prescindía de la división de poderes como salvaguarda de la ley.

Las libertades democráticas fundamentales de asociación y de

expresión se hallaban muy limitadas. En esas condiciones, la

organización de una oposición que desafiara al poder personal de

Franco o los principios de la democracia orgánica era imposible.

El

régimen franquista no permaneció inalterable durante sus casi

cuarenta años de vigencia. El franquismo de 1970 ya no era el

gobierno francamente personal de 1940. El régimen se enorgullecía

de su propia evolución, de su capacidad para adaptarse a las

circunstancias, de “perfeccionarse”.

En

1965 el régimen emprendió dos medidas institucionalizadoras

fundamentales:

- - La Ley de Prensa (1966) ponía fin a una etapa de prensa orientada, rígida y bajo unas normas excesivas de censura (ahora, censura a posteriori).

- - La Ley Orgánica del Estado (1966) definía una especie de monarquía limitada por las doctrinas e instituciones de un Movimiento Nacional. Tenía una constitución, consistente en las leyes que la Ley Orgánica reconocía como Leyes Fundamentales. Con la Ley Orgánica el largo proceso constituyente quedó completado y se dio por fin el paso culminante hacia la institucionalización del Estado Nacional. Reconocía y en algunos puntos modificaba las seis Leyes Fundamentales:

-

Ley

de Principios del Movimiento Nacional (1958),

que establecía los principios que debían inspirar toda la

actuación del Estado y que debían ser aceptados mediante

juramente por todos.

-

Fuero

de los Españoles (1945),

que establecía sus libertades y sus deberes.

-

Fuero

del Trabajo (1938)

que regulaba las relaciones entre el capital y los trabajadores.

-

Ley

de Constitución de las Cortes (1942).

- Ley

de Referéndum (1945)

que fijaba las condiciones para la sanción popular de las leyes

importantes.

-

Ley

de Sucesión (1947)

define a España como un reino sin rey, puesto que Franco es

proclamado Jefe de Estado vitalicio y se le concede la facultad de

elegir sucesor, sin ningún tipo de restricción.

6. EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN FRANQUISTA:

En

el régimen franquista no cabe la menor duda de que jugó un papel

decisivo la propia tenacidad

defensiva de Franco.

También, no obstante, la coyuntura

internacional, con el

desarrollo de la

guerra fría, tuvo

una influencia de primerísimo orden.

En

el terreno económico, por su parte, en 1939 España era una economía

agrícola con unos apéndices industriales concentrados en las

provincias vascas y Cataluña. Y en 1977, una austera sociedad

preindustrial se había convertido en una sociedad industrial.

España

había experimentado una revolución industrial y los pobres de las

zonas rurales habían emigrado en masa a las grandes ciudades

industriales. En 1939, cerca de la mitad de la población activa

española se dedicaba a la agricultura: en 1977 sólo quedaba menos

de una cuarta parte.

6.1.

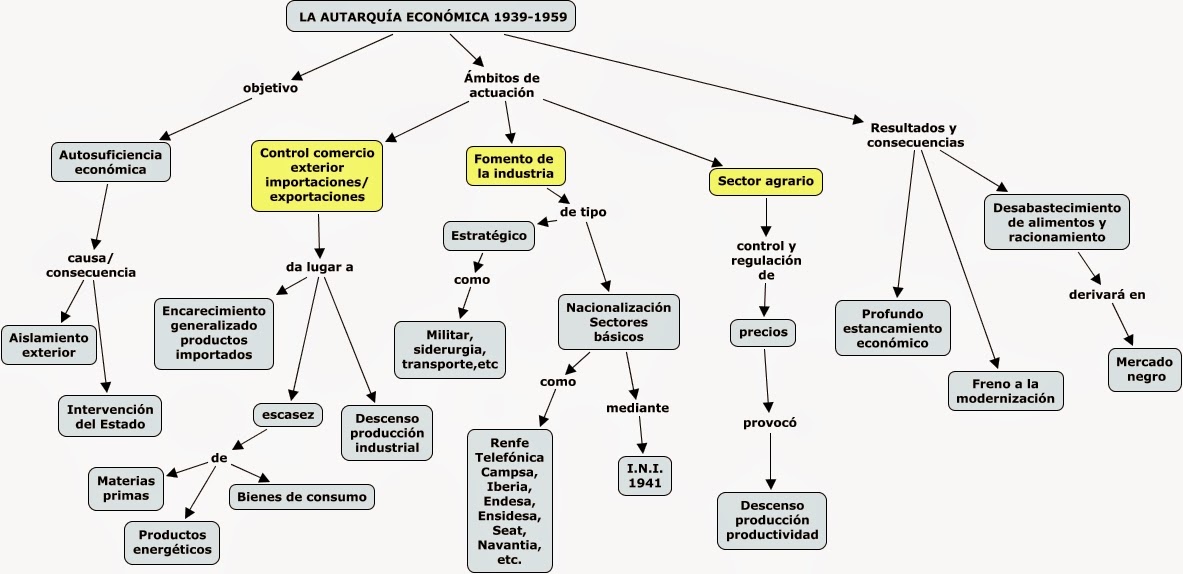

Los años 40. Autarquía y aislamiento.

Durante

la II Guerra Mundial la España de Franco se debatió entre la

intervención y la no-intervención, aunque mostrando hasta 1944 un

decidido apoyo por el Eje. Al final la primera opción no se llegó a

materializar más por las escasas ganancias que podría concederle el

III Reich a España, que por la falta de interés y avidez

imperialista de Franco.

A

nivel económico, en

1940 la Guerra Civil

había provocado una recesión

económica sin

precedentes.

Hasta

los años 50 la España nacional estuvo tratando de rehacerse con los

instrumentos de una economía de guerra forjados en los años

1937-1939, bajo la influencia de los modelos fascistas.

Las

dos ideas centrales eran la autarquía

y el intervencionismo.

Una economía

autosuficiente, autofinanciada, protegida

frente a la competencia exterior mediante elevadas tarifas aduaneras,

que sería creada y reglamentada por la intervención del Estado.

Esta política generó

más miseria que

la que creó la Guerra Civil.

En

el caso de la

agricultura, el

intervencionismo llegó a extremos delirantes. Se implantaron los

llamados "precios

de tasa" y se

obligó a los cultivadores a entregar la mayor parte de sus cosechas

a dichos precios, imaginando que de esa forma se conseguiría

asegurar el abastecimiento.

Una

serie de organismos se encargaron de la recogida de los cupos y de su

ulterior reparto a la población por medio del racionamiento:

el Servicio

Nacional del Trigo, la Comisaría Nacional de Abastecimiento y Transporte. Muy pronto, sin embargo, se empezaron a manifestar los fallos del sistema. En primer lugar, los cultivadores optaron por producir bienes alternativos no sometidos a regulación o por realizar ventas clandestinas.

Nacional del Trigo, la Comisaría Nacional de Abastecimiento y Transporte. Muy pronto, sin embargo, se empezaron a manifestar los fallos del sistema. En primer lugar, los cultivadores optaron por producir bienes alternativos no sometidos a regulación o por realizar ventas clandestinas.

De

esta manera, la

escasez aumentó y los precios se dispararon,

dando lugar a la aparición del mercado

negro (estraperlo),

en cuyo seno las cantidades comercializadas llegaron a superar a las

canalizadas de forma oficial.

En

cuanto al sector

secundario, la

orientación de la política económica es similar. El

intervencionismo se materializa en este caso en la creación del

Instituto Nacional

de Industria (INI)

en 1941, auténtico "holding" estatal inspirado en el IRI

de Mussolini. Su misión consistía en la organización de

empresas, financiadas por el erario público, que actuaron

fundamentalmente o en el sector de fabricación de armamento e

industria paramilitar o en sectores cuya finalidad era la explotación

de recursos naturales, la producción de energía eléctrica y la

sustitución de importaciones que llevaba la política autárquica.

El

Estado toma a su cargo el sector de los transportes ferroviarios

creando la RENFE.

Mientras, el sector privado se veía sujeto a un rígido control

que no se suavizaría hasta la década de los cincuenta.

La

vida cotidiana se iba

a caracterizar hasta bien avanzados los años cincuenta por cuatro

fenómenos relacionados entre sí: la escasez

-hambre en muchos casos-, la inflación,

el mercado negro y la

corrupción, ya que

la masa hambrienta y empobrecida coexiste con la emergencia de una

casta de nuevos ricos que derrocha el dinero de manera ostentosa. La

situación llegó a ser tan difícil en las ciudades que el proceso

de urbanización acelerado a partir de 1910 invierte su tendencia. Es

decir, la población española se ruraliza: el porcentaje de

habitantes del campo vuelve a ser superior al de las ciudades.

Asimismo, se produce una regresión de la población activa hacia el

sector agrario, cuyos trabajadores vuelven a tener una porción

mayoritaria (50,52%), que habían perdido en el censo de 1930.

|

| El estraperlo |

Para

terminar,

es necesario recordar que

la derrota del Eje

fue también una derrota para España. Significó sobre todo, su

aislamiento

internacional, pues

se sometía a España a un boicot económico y político. El efecto

de este boicot se sumó a las consecuencias de la propia Guerra

Civil. El resultado para la economía española fue nefasto.

6.2.

Los años 50: el final del aislamiento.

Los

años 50 propiciaron una apertura

de España hacia el exterior,

facilitada, entre otras cosas, por el surgimiento

de la guerra fría, y

el probado anticomunismo del régimen. En estos años se mejoran las

relaciones con El Vaticano, con el que se

renueva el Concordato de 1851

en 1953.

Las

negociaciones militares con

EE.UU. seguían su

proceso, y culminaron con tres acuerdos que conformaban el llamado

Pacto de Madrid

(1953),

que sentaban las bases para la defensa mutua, de tal modo que se aseguraba el apoyo militar y económico de España, y se permitía la construcción y uso durante 10 años de tres bases áreas y una naval en territorio español. No hay duda de que esta relación fortaleció la imagen del Régimen en el interior y exterior del país. En 1955 España, además, ingresaba en la ONU.

que sentaban las bases para la defensa mutua, de tal modo que se aseguraba el apoyo militar y económico de España, y se permitía la construcción y uso durante 10 años de tres bases áreas y una naval en territorio español. No hay duda de que esta relación fortaleció la imagen del Régimen en el interior y exterior del país. En 1955 España, además, ingresaba en la ONU.

En

el terreno económico, al iniciarse la década de 1950 el fracaso de

la política autárquica era ya claro incluso para los propios

jerarcas del franquismo que defendían este modelo.

El

giro en la política

económica se inicia

con el cambio de gobierno de 1951. Se decretó una liberalización

parcial de precios,

comercio y circulación de mercancías. Sus efectos y los de una

buena cosecha permitieron terminar

con el racionamiento en 1952.

Se inició entonces una importante expansión

económica, al tiempo

que disminuía el peso del sector agrario en la renta nacional. Al

crecimiento contribuyeron

las ayudas estadounidenses,

que comenzaron a llegar en 1951.

El

giro en la política

económica se inicia

con el cambio de gobierno de 1951. Se decretó una liberalización

parcial de precios,

comercio y circulación de mercancías. Sus efectos y los de una

buena cosecha permitieron terminar

con el racionamiento en 1952.

Se inició entonces una importante expansión

económica, al tiempo

que disminuía el peso del sector agrario en la renta nacional. Al

crecimiento contribuyeron

las ayudas estadounidenses,

que comenzaron a llegar en 1951.

Pero

la prosperidad era

sólo aparente. Los

presupuestos seguían siendo deficitarios y la balanza comercial

también. A partir de 1955 se produjeron huelgas y protestas. En

realidad, ni Franco ni sus asesores, completamente ignorantes en la

materia, sabían cómo dirigir la economía.

Hubo

que esperar a la crisis de gobierno de 1957 para convencer al

dictador, que aceptó entregar la dirección económica a los

“tecnócratas” del

Opus Dei.

- 6.3. Los años 60: desarrollismo y cambio social.

La

reforma económica que

se puso en marcha en 1959

tenía como objetivo conseguir un fuerte ritmo de crecimiento, una

rápida industrialización y la conexión de la economía española

con la internacional.

El Decreto-Ley de

Nueva Ordenación Económica

de aquel año se aprobó tras superar las reticencias de casi todo el

gobierno. Era un plan

de estabilización

típico. Se trataba

de liberalizar la economía, mediante la supresión de trabas

burocráticas, el recorte del gasto público y la apertura al

exterior.

El plan se inició

con una serie de medidas restrictivas.

Para reducir el gasto del Estado se suprimieron organismos

burocráticos, se recortó el presupuesto y se subió el precio de

los servicios públicos. También se liberalizaron los precios

protegidos, aumentaron los tipos de interés y se restringieron los

créditos bancarios. Al

mismo tiempo se

devaluó la peseta,

fijando un tipo de cambio más realista. También quedaron

liberalizadas las inversiones extranjeras.

Consecuencia

inmediata fue la entrada

masiva de capitales de las multinacionales

en sectores clave, como el energético. Los resultados fueron

inmediatos. Entre 1959

y 1960 se produjo,

como era previsible, un fuerte

parón económico:

caída de salarios, de precios y del consumo. Pero se consiguieron

los objetivos de reducción del déficit y de acumulación de

capitales, y a partir

de 1961 comenzó el

proceso de

relanzamiento. La

economía española creció a un ritmo altísimo, que se basó sobre

todo en el aumento del sector industrial y de servicios, y propició

un profundo cambio en la sociedad española.

El

crecimiento de la industria produjo una intensa inmigración

de mano de obra hacia las grandes

ciudades. Otros

muchos buscaron trabajo en

Europa. El resultado

fue el

alza de salarios en el campo, al disminuir la oferta de mano de obra,

lo que a su vez impulsó la mecanización de las tareas agrícolas.

La

balanza de pago dejó de ser deficitaria,

en buena parte gracias a las divisas

obtenidas por la entrada masiva de

turistas, que

llegaron a cubrir el 80 % del déficit comercial. A las divisas de

los turistas se sumaron las inversiones

extranjeras y las

aportaciones de los

emigrantes, que

enviaban buena parte de sus ganancias en Europa para el mantenimiento

de sus familias.

A

partir de 1963 el

Gobierno intentó regular el crecimiento mediante los llamados Planes

de Desarrollo.

Se trataba de conseguir, en periodos de tres años, una serie de

objetivos de crecimiento en sectores clave, mediante incentivos

fiscales y ayudas estatales. Se

crearon los llamados polos

de desarrollo

para promocionar la

instalación de nuevas industrias y así generar empleo en zonas

deprimidas. Pero el resultado

fue decepcionante,

porque no se cumplieron los objetivos previstos.

No

obstante, este crecimiento económico produjo un cambio social sin

precedentes. El

crecimiento de una

clase media cada vez

más importante numéricamente. Esta clase media sería la

protagonista de la transición a la democracia. España dejó de ser

un país rural y agrícola para ser urbano.

7.

LA OPOSICIÓN POLÍTICA AL FRANQUISMO:

- 7.1 .Primera etapa del franquismo (1939-1959):

Durante esta fase destacan tres frentes: el movimiento obrero, los grupos monárquicos y el maquis o guerrilla.

La

actividad clandestina de pequeños grupos del PCE,

del PSOE y de la CNT

nunca se interrumpió. Incrementaron sus actuaciones tras el final de

la II Guerra Mundial con huelgas en Cataluña (1945) y el País Vasco

(1947).

Los

grupos monárquicos

practicaron una oposición basada en la conspiración. El momento más

difícil para el dictador se produjo cuando en 1943 los tenientes

generales dirigieron una carta colectiva a Franco en la que le pedían

la restauración de la monarquía. Dos años más tarde, el conde de

Barcelona, Juan de

Borbón, hijo de

Alfonso XIII, hizo público en Lausana (Suiza) un manifiesto en el

que solicitaba a Franco que se retirara para restaurar la monarquía

en su persona.

El

maquis o guerrilla se

constituyó a partir de dos grupos diferentes. El primero de ellos se

formó a partir de núcleos que subsistían diseminados por zonas de

montaña desde finales de la Guerra Civil. Su objetivo era continuar

la guerra. El segundo grupo lo constituían unidades que habían

luchado victoriosamente contra los alemanes en la II Guerra Mundial,

que intentaban trasplantar aquella experiencia a España. Entre 1944

y 1950 intervinieron en varias zonas, y su acción más espectacular

fue la ocupación del valle de Arán. El aislamiento de los grupos

guerrilleros, la represión y el recuerdo de la guerra entre la

población civil explican su fracaso.

En

la década de

1950 la

oposición interior experimentó tres

cambios significativos:

- la renuncia a la práctica violenta,

- la transformación social y generacional de sus miembros

- el impulso de la actuación opositora en las universidades y en el seno de los sindicatos franquistas. Las acciones más frecuentes de la oposición eran las convocatorias de huelga.

- 7.2 .Segunda etapa (1959-1975):

Durante

la década de 1960 y

la primera mitad de la de 1970

la oposición se fue fortaleciendo paulatinamente y las críticas al

régimen se extendieron a toda la sociedad. La conspiración

monárquica impulsada

por personas vinculadas a Juan de Borbón continuó. La actuación

del movimiento obrero,

con huelgas, reuniones, asambleas, manifestaciones, etc., se hizo

mucho más rotunda y coincidió con la agitación en el ámbito

universitario.

Esta segunda fase se halla también marcada por las acciones

terroristas del FRAP y ETA,

las protestas de los trabajadores y de los estudiantes mezclaban

las reivindicaciones económicas y laborales con las netamente

políticas, como el

rechazo del sindicalismo oficial y la demanda de libertad sindical y

de derechos políticos.

8.

EL DECLIVE DEL RÉGIMEN (1969-1975):

Tras

el nombramiento de Juan Carlos como sucesor en la Jefatura del Estado

en julio de 1969, el que era vicepresidente del gobierno, almirante

Carrero Blanco, se esforzó en sentar las bases de una transición

pacífica hacia la “Monarquía del 18 de julio”.

- 8.1 Carrero Blanco y el fracaso del aperturismo (1969-1973)

Después del escándalo político-financiero originado por el caso Matesa (1969, uso indebido de créditos por esta empresa), Franco separó del gobierno a los ministros responsables, y a Fraga que dio publicidad al delito. El vicepresidente Carrero, en octubre de 1969, se hizo cargo del nuevo gobierno, que trazó un amplio programa político tendente a relanzar la economía, abrir España hacia el exterior (acuerdo comercial con la CEE) y la Reforma educativa con la ley de 1970.

El

malestar laboral entre 1970 y 1974 fue creciendo y ETA se mostró

especialmente activa. A principios de 1973 el enfrentamiento entre

los aperturistas y los ultraconservadores provocó una crisis de

gobierno que resolvió Franco separando por primera vez la Jefatura

del Estado y la del gobierno (Junio de 1973). El nuevo gabinete, que

practicó “un giro a la derecha” apenas si se estrenó, pues el

20 de diciembre de 1973 el presidente Carrero

Blanco moría en

Madrid víctima de un atentado

de ETA.

- 8.2. Los gobiernos de Arias Navarro (1974-1975)

En

enero de 1974 Franco nombró nuevo presidente del gobierno a Carlos

Arias Navarro. Su

gobierno debía hacer frente a la crisis económica (crisis del

petróleo de 1973), el orden público y el desarrollo

político. Ante

la convicción de que el fin biológico del dictador se encontraba

cerca, Arias presentó el 12 de febrero de 1974 un

programa de

carácter aperturista

que fue denominado “espíritu

del 12 de febrero”.

|

| Viñeta de Perich sobre el Espíritu 12 febrero |

Sin

embargo, Arias Navarro fracasó por una acumulación de

circunstancias:

- Por la resistencia de la derecha franquista.

- Por la creciente presión del terrorismo.

- Por la durísima política de orden público.

- Finalmente, porque en el fondo Arias era demasiado conservador y franquista como para haber realizado una democratización verdadera.

9.-

CONCLUSIONES.

En

conclusión, el régimen de Franco tuvo siempre como principal

legitimación de origen el haber surgido de la victoria en la guerra

civil e intentó en todo momento resaltar los rasgos que le oponían

a la vencida República. Desde un principio se declaró como

antiliberal y antimarxista y reforzó los aspectos externos que le

identificaban con los fascismos europeos, aunque tal vez el rasgo más

peculiar del régimen fue su identificación con la iglesia católica

y su marcada influencia clerical (nacional catolicismo).

Nacido

de la fuerza, se apoyó siempre en una despiadada represión contra

los que se le oponían. Por todo ello, podemos considerar al

Franquismo como uno de los periodos más turbios de la Historia de

España, ya que a pesar del desarrollo económico que vivió España,

sobre todo a partir de la década de 1960, desde el punto de vista

político supuso un retroceso con respecto a los logros de libertades

y derechos conseguidos en la II República, y desde el punto de vista

cultural, se implantó una fuerte censura cuyo objetivo era el de

imponer los valores de los vencedores e impedir la difusión de ideas

que supusieran un peligro para el régimen establecido.

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario